コストダウン

cost down

グラウンドマンホールの荷重区分

グラウンドマンホールは設置される環境(車道や歩道)によって支える荷重が異なります。

1997年に制定されたJSWAS G-4では以下の荷重に耐えられるグラウンドマンホールの耐荷重強度が設定されました。

・重車両の通行が多い道路・・・25トン

(車道幅員5.5m以上)

・重車両の通行が無い道路・・・14トン

(車道幅員5.5m未満)

荷重区分使い分けのきっかけ

荷重区分の規定を行うきっかけになったのは、1993年(平成5年)の「道路構造令」「車両制限令」の改正です。

この年の道路構造令改正では「歩道等の幅員の変更」「歩行者滞留スペースに関する規定の新設」「橋、高架、道路等の設計自動車荷重の引き上げ」が行われ、この「橋、高架、道路等の設計自動車荷重の引き上げ」により、従来20tで規定されていた耐荷重の設計が25tに引き上げとなりました。

また、道路構造令の改定に合わせて、1994年(平成6年)に道路橋示方書も改正されました。道路橋示方書では従来1等橋(T-20)と2等橋(T-14)と規定されていましたが、改正されることでT-25 へ一本化され、道路構造令、道路橋示方書における設計基準を参考にしているグラウンドマンホールも、この法令改正を機にグラウンドマンホールの耐荷重設計も見直しを行いました。

しかし、グラウンドマンホールは歩道部や生活道路にも設置されることから、道路構造令、道路橋示方書に従ってすべてのグラウンドマンホールをT-25対応へ一本化することは、事業体をはじめ関係者へ大きなコスト負担が発生することが想定されたため、当会は国土交通省、全国の下水道事業者、日本下水道協会に対して「車道幅員5.5m」未満の車道については耐荷重T-25の使用ではなく、従来通りT-14の使用が望ましい」と使い分けの提案活動をおこない、新たにT-25 への一本化を行わず、T-14と使い分けをすることになりました。

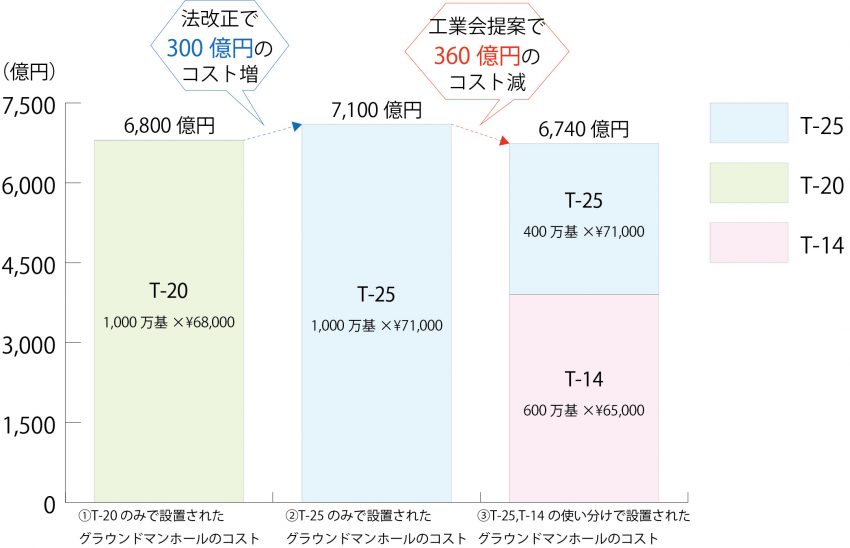

グラウンドマンホールがT-20、T-25のみだったら?(使い分けによる経済的メリット)

最後にグラウンドマンホールの耐荷重について、法令の改定などのケースごとにコスト増減を比較します。

①T-20のみで設置されたグラウンドマンホールのコスト

「道路構造令」、「道路橋示方書」による耐荷重(T-25)への改定がなかった場合、グラウンドマンホールは従来通りの耐荷重(T-20)で製造を続けていた可能性があります。

②T-25のみで設置されたグラウンドマンホールのコスト

耐荷重(T-25)改定により、歩道部も含めすべてのグラウンドマンホールがT-25になった場合、自治体へはおよそ300億円のコスト増加が発生したことが想定されます。

③T-25,T-14の使い分けで設置されたグラウンドマンホールのコスト

法改正に対する工業会の活動の結果、実際のグラウンドマンホールの耐荷重はT-25と、T-14の2種類となり、設置環境に応じて使い分けられました。これにより、すべてのグラウンドマンホールがT‐25になった場合と比べ、およそ360億円のコスト削減につながったといえます。

※(一社)日本グラウンドマンホール工業会調べ

(補足)耐荷重の算出に関する考え方

グラウンドマンホールの荷重強さの基準はJIS A 5506に準じて荷重たわみ試験を規定し、さらに安全性を確認するため、耐荷重試験を行い、破壊荷重の規定をしています。詳しくは【マンホール蓋の規格・性能≫下水道協会規格 JSWAS G4】をご確認ください。

- 前の記事

- 次の記事