下水道管路施設としての安全性

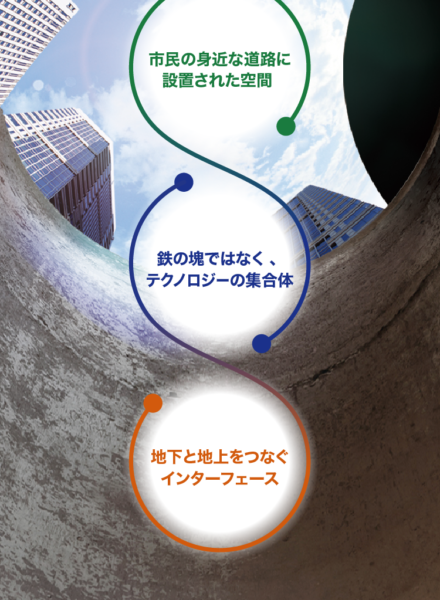

下水道管路の「入口」としての役割・進化した機能

グラウンドマンホールの本来の役割はマンホール内部の点検、マンホールに接続される下水道管路の点検のため、人や機械が入る「入口」としての機能です。

そのため、グラウンドマンホールには点検時に人が入る際の開閉操作や取り扱いに安全性が求められ、開閉方法や重量の変化につながりました。

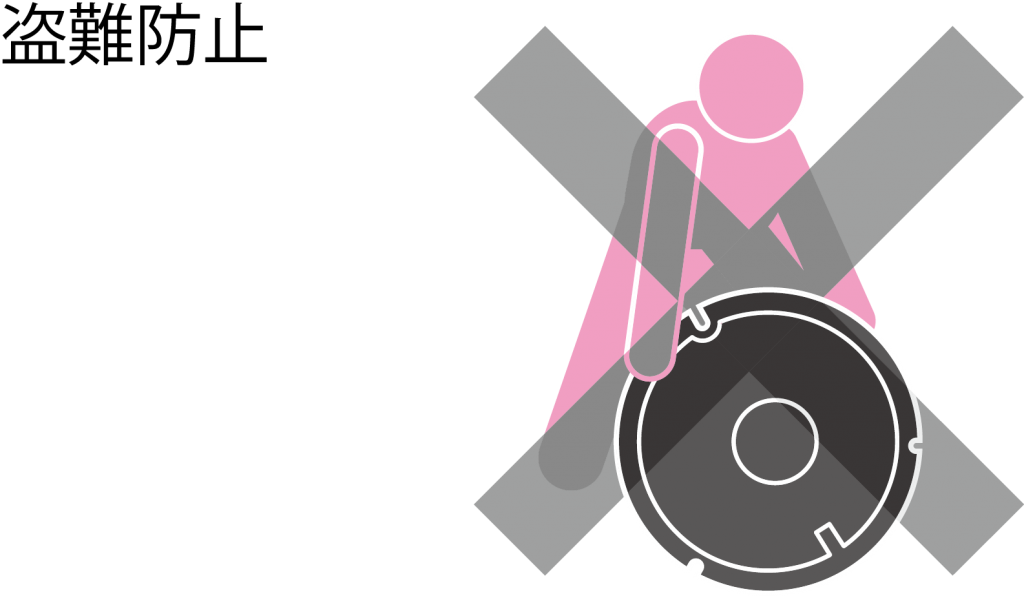

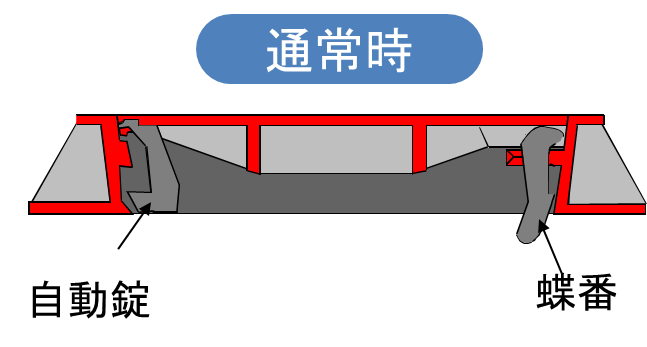

誰でも簡単に蓋が開けられない、「ロック機能」を搭載

ロック機能が付くまでのマンホールの蓋はだれでも開閉できる環境であったため、様々なトラブルが発生していました。

- マンホール蓋を開け、内部への不法投棄

- 集中豪雨時の管路内圧変化による蓋の飛散

- 蓋自体の盗難

ロック機能が開発され、規格化されたことで管路の点検時など必要なときにのみ「入口」としての機能を発揮することができるようになりました。

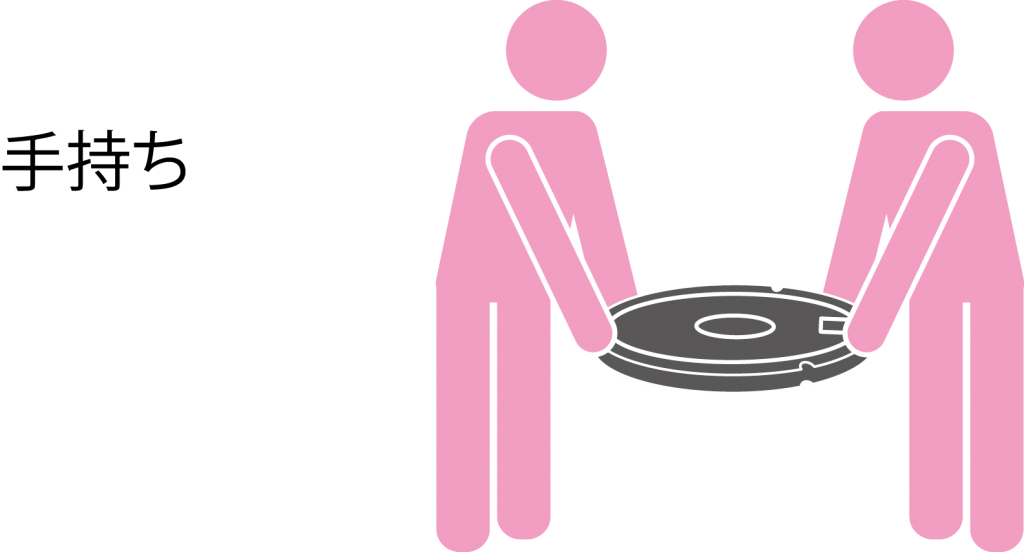

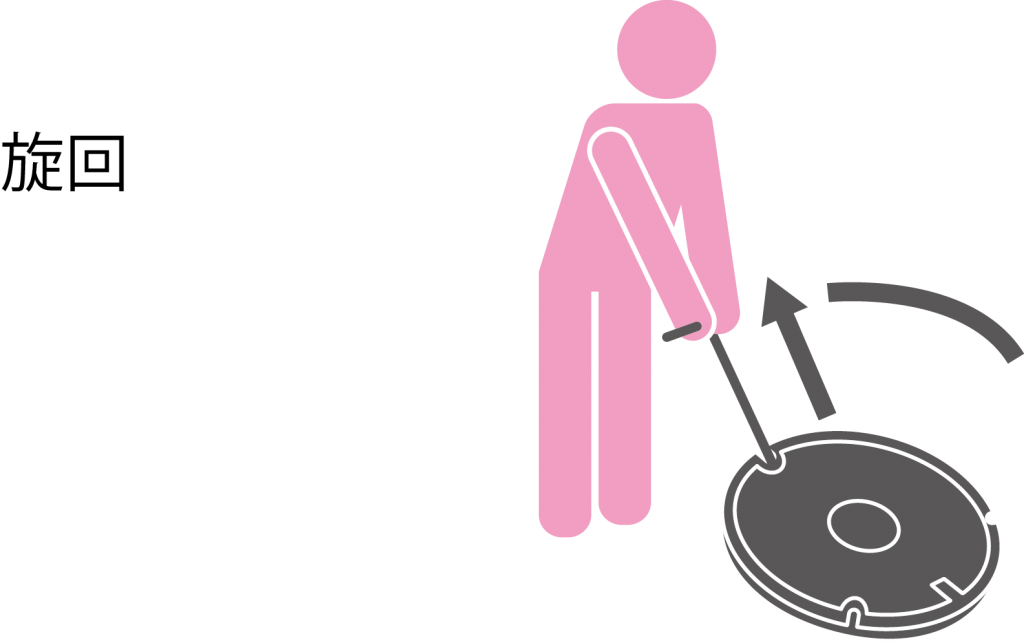

専用バールなどの開発を行うことで、持ち上げずに「水平展開」して蓋を開けられるように。

従来、多くのグラウンドマンホール設置現場では、重さ約40㎏にもなる鉄蓋を手で持ち上げて開閉していました。

開閉器具となるバールを差し込み、食い込みを解除して操作を行うことで1枚約40㎏にもなるマンホール蓋のロック解除から旋回までを最小限の力で行えるようになりました。

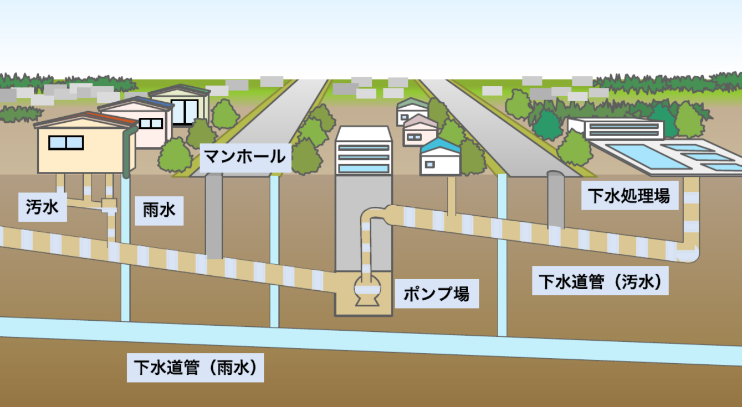

閉じられた蓋の中に広がる下水道の世界

市民生活の安全を足元から見守っているグラウンドマンホールの裏側には、下水道の管路施設が広がっています。 道路環境と同じく、管路施設としても高い安全性能や、環境によるリスクへの対策が求められるグラウンドマンホールの役割、さらされているリスク、環境をのぞいてみましょう。

汚水や雨水の通り道(重要な管路施設の機能を守る)

グラウンドマンホールの下には生活排水や、雨水を処理場まで送り届けるための様々な機能が設置されています。

雨水管や汚水管を通った排水は下水処理場まで運ばれ、きれいな状態にして河や湖、海に返しています。

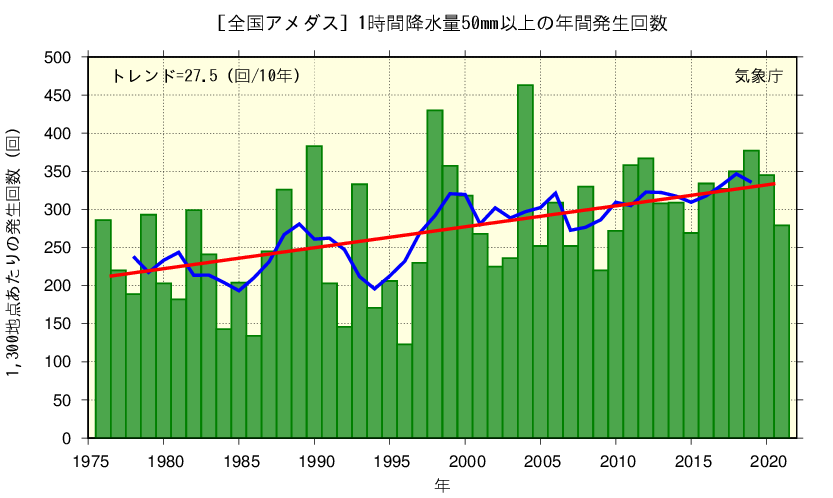

集中豪雨の増加により内圧負荷のかかる環境

気象庁の統計によると全国の1時間降水量50mm以上の年間発生回数は統計期間1976~2021年の10年あたり27.5回の増加が記録されております。

昭和50 年代は平均174 回だったものが、平成20年代には平均238 回となり、約30年間のうちに1.4倍に増加していることが分かります。

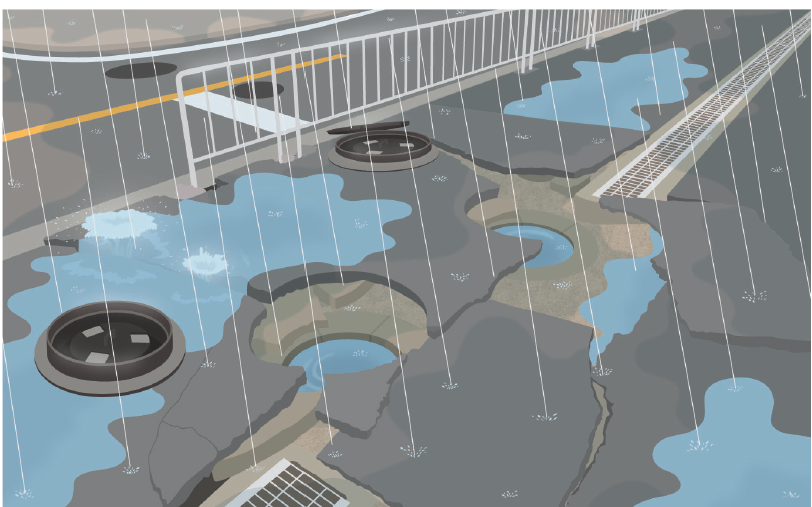

豪雨災害に関する事故事例

・内圧の急上昇による、グラウンドマンホールの飛散事故 ・冠水道路の歩行によるグラウンドマンホールへの巻き込まれ

豪雨災害等の自然災害から市民を守るための機能。

管路内の圧力を開放する性能

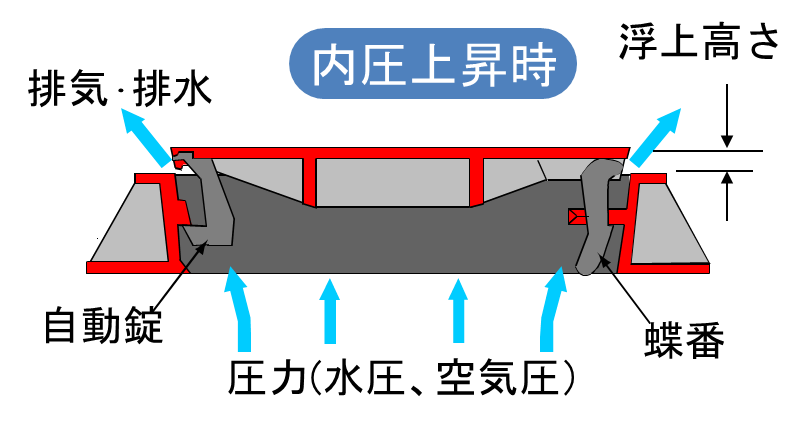

通常時は、枠に収まっている蓋ですが、集中豪雨時などに内圧が著しく上昇した際には、マンホール内の圧力により、20mm以下の高さに浮上して圧力を解放する仕様となっています。

この仕様により、下水道氾濫してしまった場合にもマンホールの蓋は外れることなく人の歩行や、車両の通行の安全を守れる作りとなっています。

マンホールから水が数十メートル上空に?!

ニュースや、実際の光景で見たことのある方もいらっしゃるかもしれません。

このような水柱が空高く、住宅街や市街地で発生することがあります。

しかしながらこれはまさに、管路に圧縮された雨水を圧力開放した蓋の隙間から放出している光景なのです。 決してマンホール蓋の「故障」ではなく、安全を守るための「機能」と覚えておいてください。

マンホール内に人が転落することを防止するための「転落防止梯子」の機能

万が一蓋が外れてしまった場合にも人が落下する事故を防ぐ為の機能も下水道協会規格JSWAS G4では付属書にて規定されています。

蓋が飛散しても転落防止梯子が人の落下を防ぐ。

点検などでの開閉時には、梯子として機能する。

下水道管路内は腐食が発生しやすい

下水道管路内は下水や汚泥の化学反応により、硫化水素が発生しやすい環境です。また、マンホール蓋は外気温と管渠内の気温差から蓋裏に結露が発生しやすく、管路内で発生した硫化水素と結露した水分により、硫酸が生成されます。この硫酸により、鋳鉄材であるマンホール蓋は腐食が進行しやすくなっています。

【 マンホール蓋の腐食例 】

・ロック機能の部品欠損や脱落

・錆の発生による段差の発生や、がたつき

・蓋と枠が固着し、開閉が困難になる。

このようなことから、下水道法では防食の恐れがある箇所では5年に1度の点検が義務化され、マンホール蓋自体の性能強化も求められています。